« 如何彻底删除MSN9 及 清理 IMSC12 | Blog首页 | Nobody 定时Movable Type的预约发布功能 »

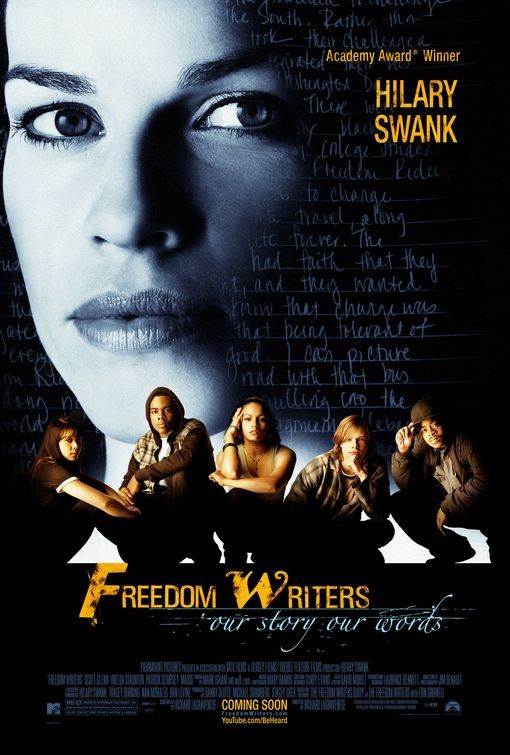

伟大的人性光辉 - 街头日记(Freedom Writers)

作者:eygle | 【转载请注出处】|【云和恩墨 领先的zData数据库一体机 | zCloud PaaS云管平台 | SQM SQL审核平台 | ZDBM 数据库备份一体机】

链接:https://www.eygle.com/archives/2009/08/freedom_writers.html

昨天晚上,一个人坐在客厅,看HBO播放的Freedom Writers,直到凌晨一点;偶尔换到这个频道,第一眼看到就知道这会是一部值得几个小时的影片,看到最后,更加知道,这是一个真实的故事。链接:https://www.eygle.com/archives/2009/08/freedom_writers.html

影片讲述了一位年轻的女教师(Erin Gruwell),初到学校,被指定去教一些问题孩子,她以自己独特的教学方式赢得了这些孩子的尊敬和信赖,帮助他们找到了善良、正直的真正的自己、帮助他们找到了勇气与力量。

这位老师根据孩子们的性格(由种族、家庭等等判断),给他们不同的书来阅读,这些阅读帮助孩子们了解人性、正直、勇气,帮助他们修正自我,重回正途!

她给孩子们看的一本重要的书是《安妮日记》,她鼓励孩子们给救助过安妮的Miep Gies写信,告诉她他们从安妮身上学到的东西,她说,或许她们还可以邀请Gies来学校演讲。

她们真的做了起来,筹款、筹备,她们真的做到了!

后来Erin Gruwell还鼓励孩子们,将他们写作的文章结集整理出版,这就有了这本书 街头日记,而这些孩子能够写出这些文章,得益于Erin一个朋友赞助了一批电脑!

HBO上经常能够看到类似的影片,由真实的故事拍摄而成,关于棒球的、足球的、教育的,不是轰轰烈烈的大事记,但是却细致入微,制作精良,感人至深,有着深深的人性关怀与伟大的人性光辉。

喜欢这样的电影,然而在国内,却很少见。

在影片之外,再后来,经过Erin的孩子们筹集基金,邀请 那些在二战时期勇敢保护自己家庭的荷兰妇女们到加利福尼亚参观并与她们交流,同时,他们还写信邀请了那本萨拉热窝少年日记的作者扎拉塔·弗里伯维克到加利 福尼亚做客,与他们共度了5天时间,聊天并交换了他们之间的故事。这些交流活动进一步加深了艾恩带给他们的信仰。

1997年,孩子们组织了一场"灵魂的回声"的筹款音乐会,用筹得的款项参观了华盛顿,并把自己的日记带给了教育部长。后来,他们还通过资助到了纽约,德国,波兰,阿姆斯特丹和萨拉热窝旅行,去亲自目睹和体验了那些书上提到过的生活。

2002年,艾恩·格鲁维尔和这些已经长大成人的"自由作家"们一起建立了"艾恩·格鲁维尔教育项目"(EGEP),专门帮助全国范围内那些与他们的经历过相同歧视和暴力的青少年,使他们能够健康的成长。

后来又知道,影片中赞助Erin电脑的朋友就是大名鼎鼎的John Tu,金士顿(全球第一内存品牌)的老板杜纪川,他在大陆出生、台湾长大、移民美国并与伙伴打造了金士顿品牌。

后来又知道,影片中赞助Erin电脑的朋友就是大名鼎鼎的John Tu,金士顿(全球第一内存品牌)的老板杜纪川,他在大陆出生、台湾长大、移民美国并与伙伴打造了金士顿品牌。参考链接: http://www.kingston.com/china/press/2007/corporate/prc20070403.asp

关于这部电影的其他:

- 由派拉蒙电影公司及MTV音乐台发行

- 奥斯卡金像奖影后 希拉里史旺(Hillary Swank)领衔主演

- 导演及编剧:理查德拉葛瑞夫尼斯(Richard LaGravenese)。制片:丹尼 迪维托 (Danny DeVito)。

- 电影幕后花絮:

- 电影耗时六年拍摄而成。

- 当时总计有150名学生日记被集结成册出版。电影灵感来自其中4-5个孩子的故事。

- 这 群学生们不仅熟习名著《安妮日记》(Anne Frank),还研读了《莎拉塔的围城日记》(Zlata's Diary):一个名叫莎拉塔(Zalta)的14岁女孩,纪录的她在波斯尼亚内战中生存下来的真实生活故事 。学生们深受这个故事的感动及鼓舞,莎拉塔后来更飞往洛杉矶与学生们见面。

- 电影中没收录的后续发展:毕业一年后,古鲁威尔(Erin Gruwell)带着孩子们实地考察波兰奥斯比次纳粹集中营、波斯尼亚和安妮法兰克(Anne Frank)的故居,亲眼看到书中出现过的场景。导演原本有意拍摄这段精彩的后续发展,后来还是因为与影片情节不搭而作罢。

- "街头日记"(Freedom Writers)计划至今仍延续更拓展了规模,古鲁威尔则正在全美各地推广实验性的教学计划,来指导教师通过多样化的管道及教学方式去启发孩子们。

- 本电影由MTV音乐台电影公司制作,音乐理所当然成为影片中的重要元素及一大卖点。

而救助安妮的Miep Gies至今仍然健在,并在2009年度过了百岁寿辰,以下摘自网络:

安妮•弗朗克是世人很熟悉的一个名字。这位犹太少女在德军入侵荷兰期间,和亲友一起躲在阿姆斯特丹王子运河的一座建筑物的秘密房间中,写下了著名的《安妮日记》。《安妮日记》后来被翻译成60多种语言,其中包括中文,在全世界发行了2500万册,成了二战期间纳粹德军迫害犹太人的见证,也彰扬了反抗压迫和呼唤人道的精神。喜欢这部电影!

但是安妮的保护人以及日记的发现和保存者,却不那么为人知晓。

这个保护人就是今年2月15日度过一百周岁寿辰的米普• 吉斯(Miep Gies)老太太。在她百岁生辰的前夕,安妮•弗兰克博物馆发表了一份声明,称米普回绝了来自各方的采访请求,她计划安安静静地和亲朋好友们一起庆祝今年的生日。不过,荷兰媒体广泛发放了有关消息,称老太太身体和精神状态均不错。包括英国、美国和德国等有影响的国际媒体也纷纷报道了吉斯太太百岁寿辰的消息。一本1991年出版的有关吉斯太太帮助藏在密室中的安妮一家书籍,也再次出版,以纪念老人的百岁寿辰。

1942年,为躲避纳粹对犹太人的种族屠杀,在荷兰的犹太商人奥托•弗兰克(Otto Frank)和他的妻子艾蒂丝(Edith)、女儿玛各(Margot)和安妮,他们的朋友范佩尔斯夫妇(Hermann,Auguste van Pels)和他们的儿子彼得(Peter),以及牙医弗利兹菲弗(Fritz Pfeffer)等,躲进了奥托的公司办公室所在的阿姆斯特丹王子运河边263号的一座建筑内,而建筑后部的几间房间成了他们藏匿的密室。

安妮的父亲奥托要求为他打工的吉斯太太给予帮助,吉斯太太毫不迟疑地答应了,并一直付诸行动,历时两年多。1944年安妮和其它藏匿者被德军带走,除奥托一人生还之后,其余的都遇害,包括安妮本人。

盖世太保抄家时,安妮的日记散落在旧书报堆里。吉斯太太后来在密室中发现了安妮的日记本的散叶,就收拾起来,将日记保存好,希望有朝一日能够交还给安妮,但是,战后她获悉安妮已经遇害,于是交给幸存的安妮的父亲奥托。在奥托的安排下,日记在1947年公开出版,成了世界上最畅销的书籍之一。

安妮匿藏之处后来成了博物馆,每年前来参观的游客多达数十万。在《安妮日记》中,也有对吉斯太太的描述。吉斯太太因为其在战争期间勇敢而人道的行动,多次获得国际的奖励。

吉斯太太1909年2月15日出生于奥地利维也纳,原名赫米妮•桑特罗席茨(Hermine Santrouschitz)。一战后的奥地利粮食短缺,当时有一个全国性行动,就是把那些营养不良的孩子送往荷兰以躲避饥荒。11岁的米普作为这些孩子中的一名,在1920年12月被一个姓纽文堡(Nieuwenburg)的荷兰家庭收养。1922年,米普跟随她的养父母迁往阿姆斯特丹。1933年,在阿姆斯特丹,米普因工作的关系结识了安妮的父亲奥托•弗兰克,从那时起她开始担任奥托开办的欧培克达(Opekta)调味料公司的秘书。

1941年,米普和荷兰人扬•吉斯(Jan Gies)结婚,因而也就成了荷兰籍的吉斯太太。从1942年奥托和家人朋友躲进密室之后的两年多时间中,吉斯太太和包括丈夫扬•吉斯在内的几位援助者一直帮助密室中的人购买食品和生活必需品,将自己的安危置之度外。直到1944年8月4日,藏匿者因为他人的告发而被捕。不过,到目前为止,还不清楚谁是告密者。

米普一直强调:我不是英雄,我只是做了我力所能及的事情,帮助了我须要帮助的人,而这一切事前都没有计划好。在荷兰,战时比我做得更多的,还有很多很多的人。

关于日记的保存,她很坦率地说,当她看到日记本的纸张散落在地上的时候,只是把这些纸张拾起来,藏在自己写字楼的抽屉中保存起来,当时并没有阅读。她还说,幸亏当时没有阅读,否则就会把日记烧掉了,因为上面有很多可能带来麻烦甚至危险的内容。

吉斯太太还有精力的时候,也经常到学校讲述安妮的故事,也曾撰写过回忆安妮及其一家的书籍,近期将会有英语的译本。不过,自从她的丈夫扬1993年去世之后,吉斯太太已经很少在公共场合露面,只是在晚辈支持下,主办了一个网站www.miepgies.nl,和关心安妮及其日记的读者保持联系,回答问题。

而安妮•弗朗克基金会多年来也一直和吉斯太太保持紧密联系。

-The End-

历史上的今天...

>> 2013-08-08文章:

>> 2008-08-08文章:

>> 2007-08-08文章:

>> 2006-08-08文章:

>> 2005-08-08文章:

By eygle on 2009-08-08 22:18 | Comments (7) | Life | 2367 |

HBO?怎么收看?

有空找来瞅瞅,老师独特的教育方法让我想起了《死亡诗社》

HBO是小区付费频道,按月交钱的!

是和 死亡诗社 类似,不过死亡诗社似乎不是真实故事,而且最后死掉的孩子,我始终觉得老师的教育方式负有责任,他教孩子们认识自我,但是却没有教会他们坚强。

从Eygle的日记一开始我也想起了死亡诗社。

我想起了我高中的一个数学老师,他以国外的教学方式试图带我们达到学习的新境界,就是互动式,讨论式讲学。结果,一学期下来我们的成绩都很不理想,大家都抱怨这位老师,家长也来投诉......遗憾~ 现在想起,我们总抱怨中国的填鸭式教育,但终于有老师改变教学方式了,我们也没有好好接受,没有珍惜......

更爱看,放牛班的春天;多渴望也遇到这样一位好老师。

有空一定要看看~

这样的都是才是真正的老师啊,是真正的灵魂工程师。。。。